Après la Seconde Guerre mondiale, des millions de sabres japonais ont été confisqués par les forces alliées, effaçant une part essentielle du patrimoine des samouraïs.

Introduction

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’archipel japonais bascule dans une nouvelle ère : occupé par les forces alliées, il doit se réformer, se démilitariser et pour cela, abandonner non seulement les armes à feu, mais aussi les sabres hérités des samouraïs. Ce basculement, souvent évoqué d’un point de vue macro-historique, cache un drame discret : la disparition, la dispersion ou la restitution aléatoire de milliers de lames, symboles d’un pan de la culture japonaise. Nous retraçons ici l’histoire méconnue des sabres confisqués, leurs trajectoires, leur valeur, et ce que cette confiscation nous dit sur la mémoire et le patrimoine.

1. Le contexte d’occupation et de démilitarisation

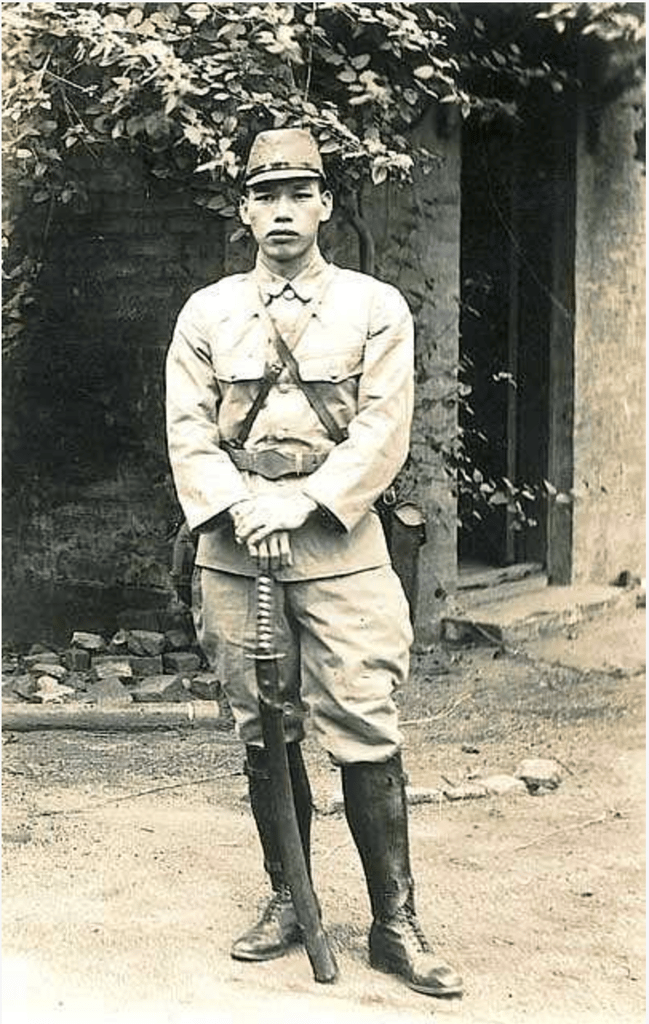

En août 1945, après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, l’empereur Hirohito annonce la reddition sans condition du Japon. Quelques semaines plus tard, les troupes alliées débarquent sur l’archipel. Leur mission : assurer l’occupation du pays, réformer la société et empêcher tout retour du militarisme.

Parmi les mesures imposées, l’une frappe particulièrement les Japonais : la remise obligatoire de toutes les armes, y compris les sabres traditionnels, qu’ils soient modernes ou anciens.

Cette confiscation marque la fin d’un monde où le sabre n’était pas qu’un outil de guerre : il incarnait un code d’honneur, un héritage familial et une identité nationale. La mesure, appliquée sans distinction, touche autant un arsenal militaire qu’un patrimoine culturel.

2. Une valeur symbolique inestimable

Les sabres remis aux forces alliées n’étaient pas tous équivalents. Certains, produits en masse pendant la guerre (les guntō), étaient des copies simplifiées, forgées sans suivre les méthodes ancestrales.

Mais parmi eux se trouvaient aussi des lames vieilles de plusieurs siècles, forgées par des maîtres artisans. Ces sabres étaient de véritables œuvres d’art, avec leur grain d’acier unique, leurs gardes décorées (tsuba) et leurs fourreaux laqués.

Lorsqu’ils furent confisqués, ce n’était pas seulement du métal que l’on retirait aux familles japonaises : c’était un pan de leur mémoire, transmis de génération en génération.

3. Le processus de collecte et d’entreposage

À travers tout le Japon, des millions de sabres furent rassemblés. Beaucoup de citoyens les remirent volontairement, par sens du devoir et respect du nouvel ordre imposé.

D’autres espéraient qu’ils seraient restitués un jour. Certains propriétaires attachaient même à leurs sabres une plaquette en bois portant leur nom, convaincus que l’objet leur reviendrait.

Les sabres étaient ensuite entreposés dans des dépôts militaires, notamment à Tokyo. Certains furent détruits, d’autres envoyés à l’étranger, souvent ramenés par des soldats américains comme souvenirs de guerre.

Le processus, peu encadré, ne tenait pas compte de la valeur historique ou artistique des lames — un flou qui allait rendre toute restitution ultérieure très complexe.

4. Les restitutions et leurs limites

Face à la perte considérable de ce patrimoine, des initiatives voient le jour à partir de 1948 pour recenser et préserver les sabres japonais anciens.

Dans les décennies suivantes, environ un millier de katanas sont restitués à leurs propriétaires ou descendants. Plus tard, dans les années 1990, plusieurs milliers d’autres sabres sont remis aux musées japonais pour être conservés comme biens culturels.

Mais la majorité reste introuvable. Certaines lames de valeur inestimable, comme le célèbre Honjō Masamune chef-d’œuvre du XIIIᵉ siècle, ont disparu à jamais après leur remise aux autorités.

Ces pertes illustrent la difficulté de concilier la justice historique, la restitution patrimoniale et la réalité d’une occupation militaire d’après-guerre.

5. Un écho contemporain : entre ventes et retours symboliques

Aujourd’hui encore, des sabres confisqués refont surface dans les ventes aux enchères ou les collections privées à travers le monde.

Certains collectionneurs passionnés choisissent de racheter ces lames pour les restituer au Japon. Ainsi, un retraité français a récemment acquis un sabre portant le nom de son propriétaire japonais, avec l’intention de le rendre à sa famille d’origine.

Ces gestes, bien que rares, ont une valeur symbolique immense. Ils montrent que chaque sabre retrouvé n’est pas seulement un objet d’art, mais un fragment d’histoire qui retrouve sa place.

Dans le Japon contemporain, ces lames sont désormais perçues comme des témoins du passé, à la fois porteurs de beauté, de douleur et de mémoire.

6. Pourquoi cette histoire nous concerne encore aujourd’hui

- Patrimoine et mémoire collective : la confiscation des sabres japonais illustre la manière dont un conflit mondial peut toucher le cœur même d’une culture.

- Restitution et justice historique : les questions de propriété et de légitimité se posent toujours lorsqu’un objet patrimonial change de mains.

- Éthique du marché de l’art : le commerce international des sabres anciens soulève des dilemmes moraux sur la possession et la transmission du patrimoine.

- Évolution du regard sur la guerre : d’armes redoutées, ces sabres sont devenus symboles d’art, de savoir-faire et d’identité.

- Mémoire silencieuse : longtemps ignorée, cette histoire rappelle que la guerre se joue aussi dans les foyers, les musées et les consciences.

Conclusion

La confiscation des sabres japonais après 1945 n’est pas qu’un épisode administratif de l’occupation alliée. C’est une rupture historique, un choc culturel profond.

Chaque katana perdu, chaque lame retrouvée, raconte un fragment de la relation entre guerre et mémoire, entre perte et transmission.

En redonnant à ces objets leur valeur patrimoniale, le Japon a su transformer une blessure en acte de mémoire.

Ces sabres, jadis confisqués, sont devenus des symboles de paix, de culture et de résilience un pont entre le passé des samouraïs et le Japon moderne.